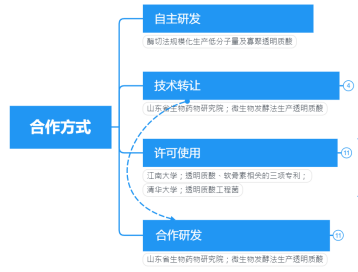

华熙生物通过自主研发获得了酶切法规模化生产低分子量及寡聚透明质酸技术。

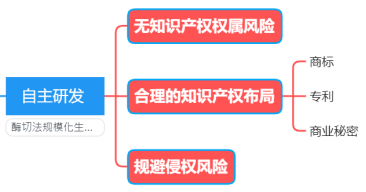

自主创新来源于企业内部的技术积累和突破,对企业自身的综合实力要求较高,自主创新过程中知识产权权属一般不存在争议,使用范围自主性也最强,最需要注意的是被侵权的风险。因此,为了保护技术成果,维持市场竞争力,企业需要结合市场、研发过程对自主创新成果进行合理的知识产权布局——注册商标或申请专利,对于经过评估后需要以商业秘密进行保护的创新成果,需要采取适当的保护措施以确保商业秘密得到有效保护。

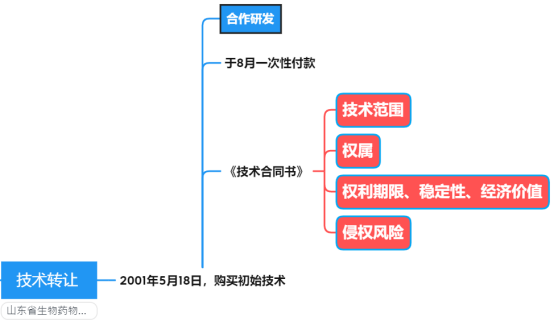

华熙生物通过受让的模式取得了微生物发酵法生产透明质酸的三项初始技术,后续又通过合作研发的模式针对该技术开展了进一步研发。

在技术受让前,需要考虑转让方的知识产权权属是否存在瑕疵,在不存在瑕疵的前提下,考虑知识产权的专用权期限、稳定性和经济价值,若相关的风险均可接受,则可接受转让,取得相应的知识产权。知识产权受让成功后,使用时仍需考虑侵权或被侵权风险的防范。

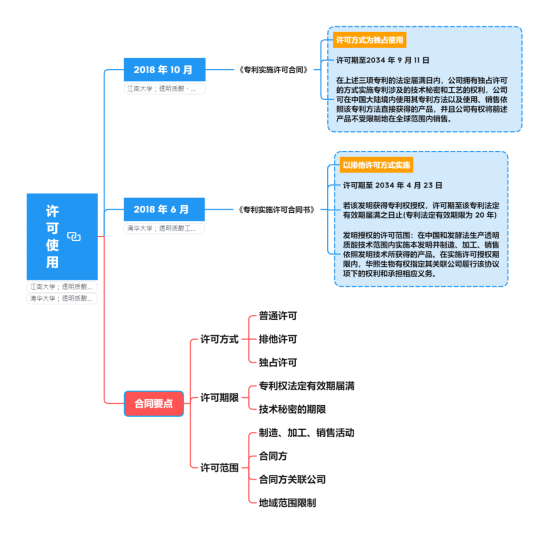

在难以通过受让获得知识产权权属的情况下,采用许可模式获得技术成果的使用权也是一种不错的选择。

华熙生物在2018年分别从清华大学、江南大学取得了透明质酸的专利实施许可。在获取许可时,企业应对许可类型——普通许可、排他许可、独占许可予以关注——对于被许可方而言,三种许可类型对专用权的占有程度逐渐增大,但需要付出的许可费用也会逐渐增多,此时就需要前期对知识产权的稳定性、创新性以及经济价值投入更多的评估工作。

因研究开发工作本身的不确定性,采用合作研发模式需要及时确定合作的深度、知识产权权属、许可使用范围、侵权责任承担等。

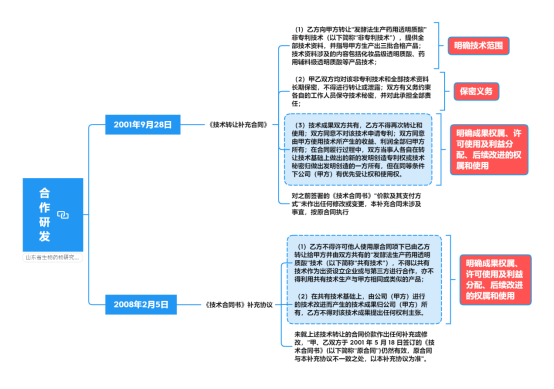

华熙公司从山东省生物药物研究院购买了发酵法生产药用透明质酸的初始技术后与后者进行合作研发,在该技术合作过程中双方陆续签订了三个协议,特别是后续2个补充协议中均对知识产权问题进行了进一步约定。补充协议中重点关注的问题均涉及到成果权属、许可使用及利益分配、后续改进的权属和使用。因此,针对合作研发,除了对合作项目直接产出成果的知识产权要全面约定外,也要针对后续改进工作进行有预见性的约定,这样才能避免继续开发带来的知识产权风险。

从华熙生物的创新模式看,知识产权风险防范策略要结合创新模式和进度的变化及时调整,关键在于企业和合作方通过平等、理性地协商,找到利益的平衡点,最终实现合作共赢。